С 1919 по 1924 гг. Полоцк был центром уезда в составе Витебской губернии РСФСР. На территории Полоцкого уезда в это время проживало более 140 тыс. человек, из них только 20 тыс. – в городе. Возникающие в деревнях уезда пожары уничтожали десятки домов. Их основными причинами были: неосторожное обращение с огнём, неисправность дымоходов, самогоноварение, изредка молнии и детские шалости. Имели место и поджоги. В конце 1921 г. на заседании Полоцкого уездного исполкома рассматривался вопрос о противопожарных мерах, принимаемых в сельской местности. Были назначены волостные пожарные старосты: Ф. Сидоренко (Артейковичская), И. Артенко (Александровская), П. Федоров (Андреевская), М. Бельский (Ореховская), А. Славский (Ветринская), С. Шерстнёв (Туровлянская), В. Юдаш (Начская), С. Занозов (Петропавловская), П. Бердашкевич (Замшанская), Н. Редькин (Гомельская), С. Шаркевич (Николаевская), Ф. Лопанько (Владимирская), Ф. Селявский (Ефросиниевская), Н. Иванов (Юровичская), Т. Анехов (Вознесенская), А. Соколинский (Клястицкая). Но не в каждой волости нашлись люди, готовые взять на себя ответственность за пожарную безопасность на большой территории, не будучи профессионалами. Остро стояла и проблема пожарного инвентаря («хотя бы по 1 насосу на каждую волость»).

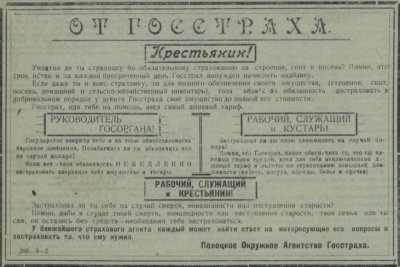

Попытки властей создать на селе пожарные дружины, поддержки на местах не находили. Там, где их удавалось организовать, отсутствовало не только специальное оборудование, но и транспорта для доставки дружинников к месту возгорания не было. Да и проконсультировать их руководство пожарной службой города не всегда могло. С образованием Полоцкого округа проблем у пожарной службы прибавилось. Увеличилась территория, до 324 тыс. выросло количество населения и, соответственно, домовладений. В июне 1924 г. в результате пожара в д. Баньково Ушачского района сгорело 11 домов. Власти округа призывали население активнее страховать своё имущество от огня, но значительных результатов эта работа не давала. С 1 октября 1924 г. по 1 сентября 1925 г. в Полоцком округе зафиксировано около 400 пожаров, в которых сгорело свыше 1 тыс. построек стоимостью свыше 15 тыс. руб., Госстрахом при этом было выплачено по нормам обязательного страхования всего 4 тыс. руб. Хотя власти округа призывали и жителей региона, и руководителей предприятий активнее пользоваться услугами Госокрстраха. В газете «Полоцкий пахарь» с 1924 г. регулярно давалась реклама, иногда в стихах. Позже такую рекламу размещали и в газете «Чырвоная Полаччына». Несмотря на обязательное постановление Полоцкого окружного исполкома от 2 декабря 1925 г. «О защите округа от пожаров», деревни продолжали гореть. Выход виделся в создании новых и укреплении уже имеющихся сельских пожарных дружин. Для увеличения средств такой дружине предоставляли право создавать промышленные предприятия (артели трубочистов). Вводились и определённые льготы: освобождение от промышленного налога, отсутствие налогов за проводимые вечера, бесплатное выделение леса на строительство пожарных сараев для лошадей. Формировалась для пожарных и наградная система. За проявленную храбрость предусматривалось награждение дружинников орденом Красного Знамени. Однако процесс создания пожарных дружин на селе растянулся на годы.

Весной 1926 г. в полной боевой готовности находились пожарные команды только в Ветрино, Вороничах, Гомле и Бобыничах. В других населённых пунктах бороться с пожарами было некому. В мае 1926 г. в д. Изабылино Россонского района из-за неосторожного обращения с огнём за 10 минут сгорели 10 домов с надворными постройками и имуществом в них. В августе 1926 г. такая же трагедия произошла в д. Малые Борковичи Улльского района, где сгорели 6 домов. А в д. Корсаково Ушачского района в октябре 1926 г. были уничтожены 11 дворов со всем имуществом (всего 50 зданий). Несмотря на увеличение количества пожарных дружин к концу 1920-х-началу 1930-х гг. ситуация с пожарной безопасностью оставалась сложной. Серьёзной проблемой для существовавших пожарных команд и дружин было отсутствие технических средств. Пожарную ручную трубу с цилиндрами в 3 ½ дюйма с двумя рукавами можно было приобрести только в Москве. Стоила она 284 руб.63 коп. Помощь в покупке могло оказать окружное правление Госстраха. Однако обращений к нему в этот период практически не было. И всё же, несмотря на трудности, в 1927 г. процесс создания пожарных дружин на селе ускорился. К концу 1928 г. в Полоцком округе их было 88, хотя они по-прежнему были малоэффективны. Нормальным обеспечением считалось, если на каждые 300 дворов имелась 1 пожарная машина. На Полотчине в то время было 68 225 дворов, следовательно, на округ полагались 227 машин на сумму 63 106 руб. При их покупке на 1 двор пришлось бы всего 94 коп. Окргосстрах же выплатил только за 1926 г. 35737 руб. за имущество погорельцев. А пожары продолжали уничтожать дома и хозпостройки. В ноябре 1928 г. в д. Суша Улльского района сгорели 10 крестьянских дворов. Начало 1929 г. также отмечено рядом пожаров в 3-х районах округа - Улльском – 3, Волынецком – 6, Лепельском – 2. В июне 1929 г. в д. Велевщина Лепельского района были уничтожены 23 строения. Однако горели не только частные дома на селе, пожары уничтожали и государственное имущество: магазины, склады, здания промышленных, транспортных и сельскохозяйственных предприятий. В августе 1929 г. на хуторе Фатынка Улльского района сгорели дом, сараи, зерно и сено. Ущерб составил 2700 руб. Кроме этого, там находились формы для изготовления цементных колец и 200 бочек с цементом, принадлежавшие 1-й дистанции пути Полоцкого дорожного управления. Ущерб, нанесённый предприятию, составил 3515 руб.

Летом 1930 г. Полоцкий округ был упразднён, началась новая реорганизация органов власти, в том числе и пожарной службы. Пожары всё ещё наносили ощутимый урон и населению и предприятиям. В марте 1931 г. огнём были охвачены гута «Труд» в д. Труды Полоцкого района, производившая оконное стекло и посуду, а также деревообрабатывающий цех при нём. Восстановить предприятие так и не удалось. В мае вспыхнул пожар на хуторе Вислоухово Полоцкого района, где сгорели здания колхоза «Трактор» вместе с находящимся там имуществом. Ущерб составил 2 тыс. руб. Только к середине 1930-х гг. количество пожаров на Полотчине сокращается. Уменьшается и размер ущерба, наносимый ими.